Elektronik für Windanlagen ist schwer in Stand zu halten – deswegen werden oft ganze Schränke voll Bauteile ausgetauscht. ZOPF stellt sich mit hochspeziellen Komponenten der Wegwerfmentalität in der Industrie entgegen.

Die Energiewende in Sachsen stockt – aber dennoch gibt es Unternehmen von hier, die den Ausbau der Erneuerbaren Energien und innovative Energiekonzepte in Deutschland und Europa vorantreiben. Hier stellen wir sie vor.

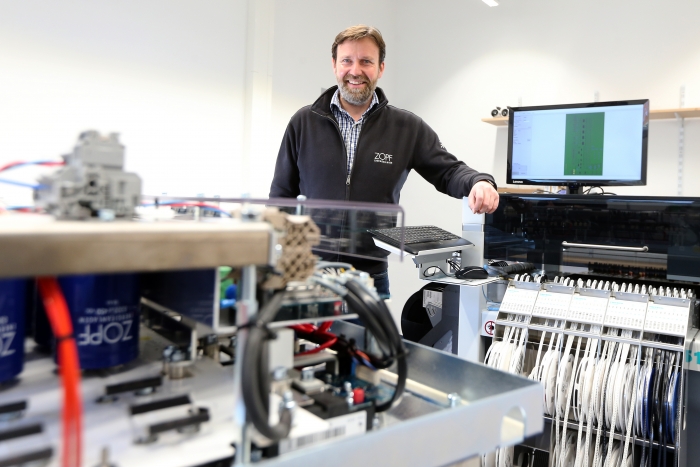

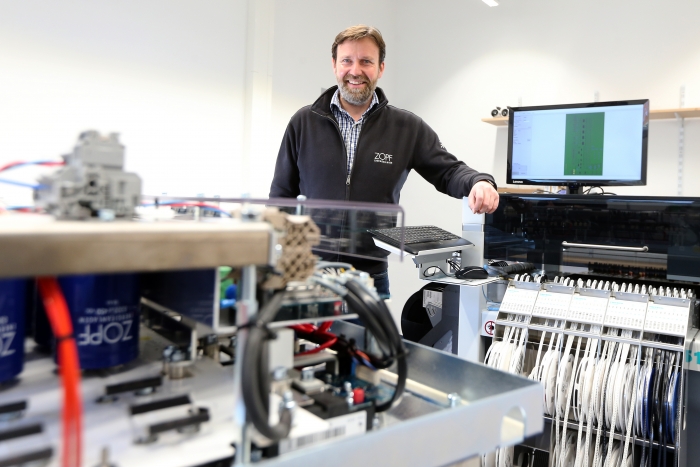

Foto © Anja Jungnickel

Wie so viele gute Geschäftsideen ist auch diese aus der Not geboren: Andreas Arens, Geschäftsführer der „ZOPF Energieanlagen GmbH“, kam eines Tages in die Bredouille. Die Geschichte beginnt ab dem Jahr 1992, als Arens mit ZOPF die erste Welle von Windkraftstandorten konzipierte. „Seitdem haben wir 140 Anlagen errichtet, von denen wir 45 selbst betreiben“, berichtet Arens.

Im Jahr 2005 liefen die Gewährleistung oder Wartungsverträge der ersten Anlagen aus. Auch der Ersatzteilbezug über die WKA-Hersteller gestaltete sich ob des Booms an anderer Stelle zusehends schwieriger – Arens und sein Team mussten sich selbst um die Technik kümmern. Andreas Arens erinnert sich: „Mechanische Bauteile zu bekommen, war einfach – aber bei der Elektronik mussten wir uns selbst helfen.“ Das war die Initialzündung.

Komponentenausfälle für wenige Euro mit hohen Folgekosten

In Windturbinen kommt teure Elektronik zum Einsatz: zum Beispiel sogenannte Frequenzumrichter. Der mit Windturbinen erzeugte Strom kann nur mit einer Frequenz von 50 Hz in das öffentliche Netz eingespeist werden. Die Frequenz des erzeugten Stroms hängt von der Drehzahl des Windrades ab. Abhängig von der Windgeschwindigkeit drehen sich Windräder unterschiedlich schnell und treffen deshalb die benötigte Frequenz nicht. Der Frequenzumrichter regelt die Frequenz des Stroms auf die passenden 50 Hz ein.

„Diese Stromrichter sind wie ein bunt gefüllter Kleiderschrank, der diverse Ansteuerplatinen, viele Schalter, IGBT, Kondensatoren, Kupferkabel, Umformer und so weiter enthält. Ist nun ein kleines Bauteil auf der Platine oder dem Leistungsteil als sogenanntes Herzstück defekt, müssen teure Baugruppen bis hin zum kompletten Umrichter ersetzt werden“, berichtet Andreas Arens. Kostenpunkt eines Frequenzumrichters: 80.000 Euro. Dabei ist beim Herzstück oder der Platine vielleicht nur eine Komponente für wenige Euro defekt, aber nicht mehr erhältlich.

Aus Alt mach Neu

Und hier setzt Andreas Arens mit seinem Team an. „Wir empfinden die Funktionalität dieser Bauteile nach, bringen aber die Leistungselektronik in das neue Zeitalter“, erklärt er. „Wie ein altes Auto: den Dieselmotor raus, E-Antrieb rein.“ Denn ZOPF wirtschafte nach dem Nachhaltigkeits-Ansatz: „Wir wollen die Ex-und-hopp-Gesellschaft hinter uns lassen.“.

Andreas Arens und sein 25-köpfiges Team haben sich auf Bauteile der Frequenzumrichter spezialisiert und zum Ziel gesetzt, die Leistungsfähigkeit bestehender Systeme zu verbessern, die Robustheit zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern.

Die hohe Nachfrage gibt den Leipzigern Recht. Mit der eigenen Herstellung von Leistungselektronischen Bauteilen beliefert das Unternehmen mittlerweile auch klassische Industrien und kommt immer dann zum Zuge, wenn ursprüngliche Lieferketten versagen.“ „Ob ein Windpark in Kanada, Solarfeld in Korea, Stahlwerk in Russland, Antrieb eines Forschungsschiffes – die Liste spezieller Anfragen, wo wir helfen konnten, wird immer länger. Nur in unserem Heimatland Sachsen kamen wir kaum zum Zuge – und das liegt an der rückwärtsgewandten Politik“, bedauert Arens.

Sachsens Energiewende ein „Investitionshemmnis“

Für Sachsens Energiewende sieht Andreas Arens großen Handlungsbedarf. Die meisten Kunden stammen von außerhalb Sachsens. Hier vor Ort bestehe kein Bedarf: „Seit eineinhalb Jahrzehnten steht die Energiewende in Sachsen still. Es kommt nichts Nennenswertes hinzu“, sagt Arens. „Das ist ein Investitionshemmnis für uns. Wir entwickeln für einen nachhaltigen Wirtschaftsbereich, der in Sachsen politisch völlig verschlafen wurde.“

Das spiegele sich auch in der fehlenden Akzeptanz der Bevölkerung wider. Wenn die Politik bezüglich der Energiewende nur Probleme heraufbeschwört, anstatt die Chancen aufzuzeigen, verstärke das die Vorurteile in der Bevölkerung.

„Was wir brauchen, ist ein komplettes Umdenken.“